コース概要

のんびりホリデーSuicaパスのフリーエリア末端駅・自治医大と下館を起点~終点としてSLの町・真岡、焼き物の町・益子、山桜の名所・桜川を巡る

距離:74.9km

獲得標高:776m

日光街道バイパスをくぐった先を左に入り田川を渡って

突き当りを左折

700mほど先を右折

江川を渡り

砂ヶ原街道を横切り

県道289号(二宮宇都宮自転車道線)通称「鬼怒川自転車道」に入る

真岡から宇都宮に至る約24.7kmの鬼怒川沿いにある自転車道

今回はその一部を走ります

上三川町 川の一里塚。自転車道に入った時点では真岡市でしたがいつの間に上三川町に入ってました

「50年以上連続いちご生産量1位を誇る「いちご王国栃木県」においても、真岡市は一番の生産量で主幹を担うとともに、栃木県が毎年主催する「いちご王国グランプリ」において、最高賞の大賞(農林水産大臣賞)を最多受賞しており、まさに「質」・「量」ともに「日本一のいちごのまち」となっています」と真岡市のHPに記されています

真岡鐡道の踏切を渡ったら

右に入って

真岡駅へ。コミュニティーバスもイチゴ柄

イチゴに並ぶもう一つの真岡の顔はSL。真岡駅は巨大なSLの姿をしています

駅の南側には「SLキューロク館」。大正時代に活躍し、「キューロク」の愛称で親しまれた9600形SLなど、歴史あるSL車両が館内・屋外に展示されています

展示してある9600形SLは圧縮空気を動力源として、毎週土曜日、日曜日及び祝日に 1日3回運行します。

D51も展示されています

土日祝日を中心に下館~茂木間を「SLもおか号」が実際に運行しています

真岡鐡道の踏切を渡ったら

右に入って

真岡駅へ。コミュニティーバスもイチゴ柄

イチゴに並ぶもう一つの真岡の顔はSL。真岡駅は巨大なSLの姿をしています

駅の南側には「SLキューロク館」。大正時代に活躍し、「キューロク」の愛称で親しまれた9600形SLなど、歴史あるSL車両が館内・屋外に展示されています

展示してある9600形SLは圧縮空気を動力源として、毎週土曜日、日曜日及び祝日に 1日3回運行します。

D51も展示されています

土日祝日を中心に下館~茂木間を「SLもおか号」が実際に運行しています

駅舎と「SLキューロク館」を南側から見ると巨大なSLのシルエットが3つ並んでいます

転車台

真岡鉄道の普通車両はイチゴ柄

「SLキューロク館」からわき道を入ったすぐの場所にある石造りの倉庫建築のカフェ「ボナール」。人気店なのかな?並んでました

行屋川沿いへ移動

案内看板を見ると春は川沿いに桜が咲くみたい

赤い橋を渡った先の海潮寺の山門

山門は1806年(文化3年)に建てられたもので、その屋根瓦として大谷石を瓦状に加工したものを使っている

真岡散歩道の看板に従い進むと

般若寺の山門

境内の半分ほど幼稚園になっていて

これといって見るものは無い感じでした

清酒「桜川」の蔵元・辻善兵衛商店

蔵の前の道は鎌倉と奥州・白河の関をつなぐ「関街道」

長蓮寺の山門に架かる「真岡弁財天」の看板

長蓮寺は真岡市唯一の時宗の寺院

弁天堂の中の

黄金色に輝く弁財天は坐禅で片足だけを組む座り方をした仏像「半跏像弁財天」として日本一の大きさ。1700年に完成したもので当初は浅草寺に泰安された

門前町は

昔は特別なサービスを提供する特殊な飲食店街(歪曲的表現)だったのではないかな、と思わせる町並み

江戸時代、真岡は木綿の一大生産地でした。真岡木綿会館が伝統を“今”に繋いでいます

転車台

真岡鉄道の普通車両はイチゴ柄

「SLキューロク館」からわき道を入ったすぐの場所にある石造りの倉庫建築のカフェ「ボナール」。人気店なのかな?並んでました

行屋川沿いへ移動

案内看板を見ると春は川沿いに桜が咲くみたい

赤い橋を渡った先の海潮寺の山門

山門は1806年(文化3年)に建てられたもので、その屋根瓦として大谷石を瓦状に加工したものを使っている

真岡散歩道の看板に従い進むと

般若寺の山門

境内の半分ほど幼稚園になっていて

これといって見るものは無い感じでした

清酒「桜川」の蔵元・辻善兵衛商店

蔵の前の道は鎌倉と奥州・白河の関をつなぐ「関街道」

長蓮寺の山門に架かる「真岡弁財天」の看板

長蓮寺は真岡市唯一の時宗の寺院

弁天堂の中の

黄金色に輝く弁財天は坐禅で片足だけを組む座り方をした仏像「半跏像弁財天」として日本一の大きさ。1700年に完成したもので当初は浅草寺に泰安された

門前町は

昔は特別なサービスを提供する特殊な飲食店街(歪曲的表現)だったのではないかな、と思わせる町並み

江戸時代、真岡は木綿の一大生産地でした。真岡木綿会館が伝統を“今”に繋いでいます

木綿会館の向かいに観光協会などが入った歴史的建造物が集まっています

五行川沿いを北東へ進み

みや通りを渡った先に

1500年以上前に創建された由緒ある古社・大前神社があります

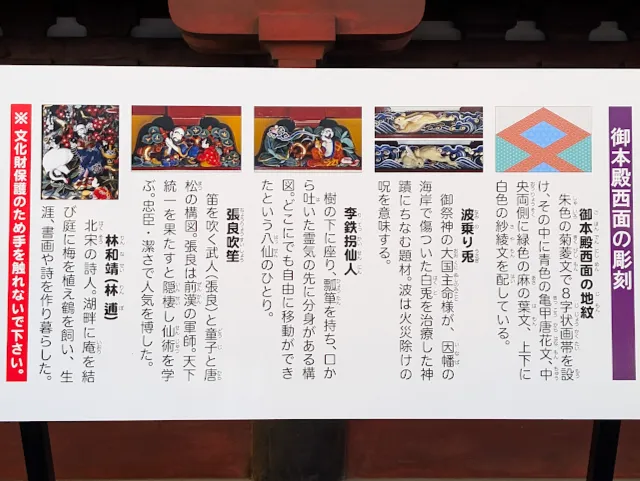

本殿・幣殿及び拝殿 は国の重要文化財

拝殿に向かう手前左側に「日本一えびす様大前恵比寿神社」が鎮座しています。全高20メートルの大きなえびす像

大前神社拝殿には見事な龍の彫刻

随所に唐獅子・龍・象・麒麟等の霊獣彫刻と全国一のとも言われる仙人絵彫刻の数々

五行川沿いを北東へ進み

みや通りを渡った先に

1500年以上前に創建された由緒ある古社・大前神社があります

本殿・幣殿及び拝殿 は国の重要文化財

拝殿に向かう手前左側に「日本一えびす様大前恵比寿神社」が鎮座しています。全高20メートルの大きなえびす像

大前神社拝殿には見事な龍の彫刻

大前神社社殿に施された秀麗な彫刻群は、江戸時代中~後期に活躍した名彫刻師

島村圓哲によるもの

本殿の拝観は有料です随所に唐獅子・龍・象・麒麟等の霊獣彫刻と全国一のとも言われる仙人絵彫刻の数々

御祭神・大国主命に因んだ波間に跳ねる因幡の白兎の姿もあります

末社の足尾山神社は、日本で最初の二輪車・バイクの交通安全を願う神社として鎮座しており、毎年県内外より月800人から1,000人のライダーが参拝している

大前神社脇の五行川沿いは「おにハチ」鬼怒川・八溝サイクルルートの一部

真岡鐡道五行川橋梁は現役最古のポニーワーレントラス橋

五行川橋梁の北で一般道に入り

国道294号で益子へ向かう

益子町に入って

小貝川を渡り

旧道に進み踏み切りを越える

線路沿いに進み

益子駅へ

世界遺産ならぬ益子独自の「世間遺産」。50カ所以上認定されているようです

人間国宝・濱田庄司も愛した味だそうです。素朴なおいしさ

「益子」交差点を過ぎると両脇に益子焼の窯元・販売店がずらりと並びます

江戸時代末期に開窯した老舗の窯元であり、現在も現役としては益子最大の登り窯を使い作陶を続けている「大誠窯」に寄りました

手ごろな価格の湯のみをひとつ買いました!気に入ってます

登り窯も外から見学できます

周辺は陶芸+ランチ、カフェの業態のお店がたくさんあるので陶器選びと食事を一緒にできたりもします

末社の足尾山神社は、日本で最初の二輪車・バイクの交通安全を願う神社として鎮座しており、毎年県内外より月800人から1,000人のライダーが参拝している

大前神社脇の五行川沿いは「おにハチ」鬼怒川・八溝サイクルルートの一部

真岡鐡道五行川橋梁は現役最古のポニーワーレントラス橋

五行川橋梁の北で一般道に入り

国道294号で益子へ向かう

益子町に入って

小貝川を渡り

旧道に進み踏み切りを越える

線路沿いに進み

益子駅へ

世界遺産ならぬ益子独自の「世間遺産」。50カ所以上認定されているようです

益子~桜川~下館

益子の中心地は駅から1kmほど東

事前に情報を得ていた老舗の和菓子屋さん「赤羽まんぢう本舗」

こちらの「赤羽まんぢう」は人間国宝・濱田庄司も愛した味だそうです。素朴なおいしさ

「益子」交差点を過ぎると両脇に益子焼の窯元・販売店がずらりと並びます

江戸時代末期に開窯した老舗の窯元であり、現在も現役としては益子最大の登り窯を使い作陶を続けている「大誠窯」に寄りました

手ごろな価格の湯のみをひとつ買いました!気に入ってます

登り窯も外から見学できます

周辺は陶芸+ランチ、カフェの業態のお店がたくさんあるので陶器選びと食事を一緒にできたりもします

共犯センターの裏の坂を上って行くと陶芸メッセ・益子/益子陶芸美術館

敷地内に民藝運動の中心的な活動家の一人であり、益子に定住し益子焼の中興の祖となった人間国宝・濱田庄司が住んでいた茅葺の邸宅が移築・公開されています

登り窯も復元されています

その先の丘の上は

遺跡公園

中世の城跡です

北側の坂を下っていった道沿いのパン屋さん「えみぱん」

コッペパン+ピーナッツをいただきました

道祖土ばいぱす通りから参考館通りに入って

益子参考館へ

「濱田庄司記念益子参考館は、陶芸家濱田庄司が、自らの作陶の参考として蒐集した品々から受けた恩恵と喜びを、広く一般の方々と共有し「参考」にして欲しいとの意図で、自邸の一部を活用し1977年に開館しました。」公式HPより 複数の建物が建ち並んでいます

濱田庄司が収集したヨーロッパから中国・朝鮮・沖縄、ネイティブアメリカンにいたる世界中の古代から現代までの様々な民芸品・焼き物・オブジェなどが並んでいてとても面白いです

訪問客に「これだけの大皿に対する釉掛が十五秒ぐらいきりかからないのは、あまり速過ぎて物足りなく はないか」と尋ねられ「しかしこれは十五秒プラス六十年と見たらどうか。」と答えるハマショー、カッケー!!まじリスペクト

濱田庄司作品がもちろん数多く展示されています

生活の中で使用していた家具なども。イームズのラウンジチェア使ってたんですね

ろくろや粘土置き場などがある作業場。益子町の最初期の作業所の形式を残しており、益子町の有形文化財に指定され、また文化庁から「日本遺産」の構成文化財の一つに認定されている

濱田庄司が使用していた塩釉窯、赤絵窯、そして八室からなる大登り窯が見学できます

道沿いに数多く登り窯を持つ窯元があるのがわかります

益子の町を離れ

笠間方面へ進む

青矢羽根とサイクリングルートの看板が有ります

よく見たらここも「おにハチ」ルートだった!

茂木町に入ります

桜川方面へ右折

緩やかに上って行きます

左折して林道平沢線に入り

高峰山方面へ

短い区間ですが10%くらいのヒルクライム

ピークに出ると

展望台が有ります

道のすぐそばのベンチ

少し歩いた先に

平沢高峯第二展望台

桜川市街を一望できます

1kmほど下った先の第一展望台

桜川市の山々には山桜が多数自生していて、春にはパッチワークのような眺望を楽しむことができます

だいだら坊が背負って運んだとされるだいだら坊背負い石

「山桜絶景」の碑

ここからはもう一方ののんびりホリデーSuicaパス末端駅・下館を目指して南西に進みます

岩瀬亀岡線から

小栗街道に進む

小貝川の堤に出て

小貝川沿いを南へ下ります

ときわばしから下館駅へ

敷地内に民藝運動の中心的な活動家の一人であり、益子に定住し益子焼の中興の祖となった人間国宝・濱田庄司が住んでいた茅葺の邸宅が移築・公開されています

登り窯も復元されています

その先の丘の上は

遺跡公園

中世の城跡です

北側の坂を下っていった道沿いのパン屋さん「えみぱん」

コッペパン+ピーナッツをいただきました

道祖土ばいぱす通りから参考館通りに入って

益子参考館へ

「濱田庄司記念益子参考館は、陶芸家濱田庄司が、自らの作陶の参考として蒐集した品々から受けた恩恵と喜びを、広く一般の方々と共有し「参考」にして欲しいとの意図で、自邸の一部を活用し1977年に開館しました。」公式HPより 複数の建物が建ち並んでいます

濱田庄司が収集したヨーロッパから中国・朝鮮・沖縄、ネイティブアメリカンにいたる世界中の古代から現代までの様々な民芸品・焼き物・オブジェなどが並んでいてとても面白いです

訪問客に「これだけの大皿に対する釉掛が十五秒ぐらいきりかからないのは、あまり速過ぎて物足りなく はないか」と尋ねられ「しかしこれは十五秒プラス六十年と見たらどうか。」と答えるハマショー、カッケー!!まじリスペクト

濱田庄司作品がもちろん数多く展示されています

生活の中で使用していた家具なども。イームズのラウンジチェア使ってたんですね

ろくろや粘土置き場などがある作業場。益子町の最初期の作業所の形式を残しており、益子町の有形文化財に指定され、また文化庁から「日本遺産」の構成文化財の一つに認定されている

濱田庄司が使用していた塩釉窯、赤絵窯、そして八室からなる大登り窯が見学できます

濱田庄司は1920年(大正9年)~1924年(大正13年)イギリスのセント・アイヴスでバーナード・リーチと共に作陶活動を行いました。その100周年の碑が建っています

「道祖土」交差点に出て東へ進む道沿いに数多く登り窯を持つ窯元があるのがわかります

益子の町を離れ

笠間方面へ進む

青矢羽根とサイクリングルートの看板が有ります

よく見たらここも「おにハチ」ルートだった!

茂木町に入ります

桜川方面へ右折

緩やかに上って行きます

左折して林道平沢線に入り

高峰山方面へ

短い区間ですが10%くらいのヒルクライム

ピークに出ると

展望台が有ります

道のすぐそばのベンチ

少し歩いた先に

平沢高峯第二展望台

桜川市街を一望できます

1kmほど下った先の第一展望台

桜川市の山々には山桜が多数自生していて、春にはパッチワークのような眺望を楽しむことができます

だいだら坊が背負って運んだとされるだいだら坊背負い石

「山桜絶景」の碑

ここからはもう一方ののんびりホリデーSuicaパス末端駅・下館を目指して南西に進みます

岩瀬亀岡線から

小栗街道に進む

北関東自動車道をくぐる

つくば真岡線から右折して岩瀬街道へ小貝川の堤に出て

小貝川沿いを南へ下ります

ときわばしから下館駅へ

サイクル・スポーツ用品